Ano Um / Número 3

--------- «(.)(.)» ---------

Tábua de Matérias

§ 1. Sumaríssimo

§ 2. Dito e Feito, por P.D.

§ 3. Canção da Saudade, por Almada Negreiros

§ 4. Recensão

§ 5. Playmate absoluta do momento III – Lucrécia Bórgia

§ 6. A Explicação das Pássaras, por A.H.

§ 7. Myslowitz-Braunschweig-Marselha (História de um fumador de haxixe), (I) Walter Benjamin

§ 8. De Catástrofe em Catástrofe, (3) final da entrevista exclusiva a Thomas Bernhard, sem kind permission da Quimera.

§ 9. De Saída: Número 4 em preparação...

--------- «(.)(.)» ---------

§ 1. Sumaríssimo

Cá temos o mui ansiado e desejado, pelo menos a avaliar pela quantidade de alienígenas que já nos visitam (sabe-se-lá-porquê), Número 3 d’ O Saca-mulas Oriental, dando naturalmente continuidade ao projecto em que nos enterrámos. Agradecemos as leituras e os coices recebidos, pois merecemos isso e muito mais.

Desta volta, abrimos com o já aguardado Dito e Feito, por P.D. e seguimos logo com um poema do velho Almada, Canção da Saudade.

Na recensão ficámo-nos por: um extracto do Fausto de Goethe e dois com a poesia de O Tempo Aprazado de Ingeborg Bachmann e vamos direitinhos à nossa sempre misteriosa e, sobretudo no caso em apreço, bela playmate que é nada mais nada menos do que uma das nossas musas, Lucrécia (a Bórgia, sim) e passamos para a continuação do delírio contístico-ornitológico de A. H. As melhoras é o que, sinceramente, lhe desejamos.

Ainda antes de apresentarmos a terceira e última parte da entrevista exclusiva ao nosso Bernhard, iniciamos a publicação (em apenas duas partes, sosseguem) de um conto do genial ensaísta-fumador, Walter Benjamin.

E não é pouco.

--------- «(.)(.)» ---------

§ 2. Dito e Feito, por P.D.

Sub specie aeternitatis

A clarividência constante do olhar nu sobre o mundo. Sem distracções, devaneios ou superstições. Contemplação em imanência com o céu a desabar na cabeça, do astro ao verme frio da terra sem mais nomes que a chamem, sabendo-a surda e muda, rindo como um cão. Por aí, à espera e a ver, esperando.

Diz-me a metonímia certa de ti e não te sabes. Só nomes em vez. Deixa-os cair, e mais aparece, novo e nu a toda à volta. A pedra é árvore e a terra é água e eu e a pedra. Tanto faz. Factos por factos.

Já, sempre, como agora... perdido na aparição de cada coisa, visito-me em casa do mundo.

Fora do tempo e fora do espaço, o mundo à luz da eternidade.

--------- «(.)(.)» ---------

§ 3. Canção da Saudade, por Almada Negreiros

Canção da Saudade

Se eu fosse cego amava toda a gente.

Não é por ti que dormes em meus braços que sinto amor. Eu amo a minha irmã gémea que nasceu sem vida, e amo-a a fantasiá-la viva na minha idade.

Tu, meu amor, que nome é o teu? Diz onde vives, diz onde moras, diz se vives ou se já nasceste.

Eu amo aquela mão branca dependurada da amurada da galé que partia em busca de outras galés perdidas em mares longíssimos.

Eu amo um sorriso que julgo ter visto em luz de fim-do-dia por entre as gentes apressadas.

Eu amo aquelas mulheres formosas que indiferentes passaram a meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas,

Eu amo os cemitérios – as lajes são espessas vidraças transparentes, e eu vejo deitadas em leitos floridos virgens nuas, mulheres belas rindo-se para mim.

Eu amo a noite, porque na luz fugidia as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem em meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi.

Se eu fosse cego amava toda a gente.

José de Almada Negreiros, Orfeu, vol. I – 1915

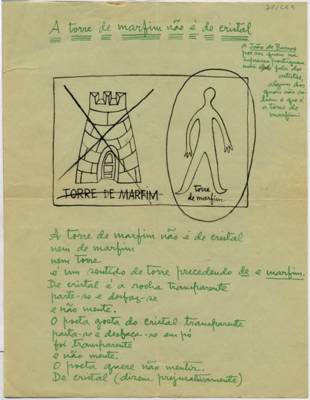

A torre não é de cristal

--------- «(.)(.)» ---------

§ 4. Recensão

um

MEFISTÓFELES:

Já que outra vez, Senhor, a nós desceste,

Para saber o que há por cá de novo,

E como sempre com bons olhos me viste,

Assim me vês agora entre o Teu povo.

Perdão, que altos discursos não sei ter,

E pela assembleia vou ser escarnecido;

Meu tom patético far-te-ia rir,

Se o riso não tivesses já esquecido.

De sóis e mundos nada sei nem direi;

Que os homens se atormentam, disso sei.

O pequeno deus do mundo não mudou,

Desde o dia primeiro mui singular ficou.

Viveria melhor, se não fosse enganado

Pelo lampejo da luz com que o haveis dotado;

Razão lhe chama, e serve-lhe afinal

Para ser mais bicho que qualquer animal.

Parece-me, perdoe-me Vossa Graça,

Uma dessas cigarras que esvoaça,

Pernilonga, armada em saltitão,

Entoando na erva sempre a mesma canção.

Se ao menos se ficasse pelo prado!

Mas quer meter o nariz em todo o lado!

J. W. Goethe, Fausto, vv. 72-292, trad. de João Barrrento

P.D.

dois

Desta vez, não escrevo eu nada, poema ela, Bachmann, Ingeborg, sem a tradução do incontornável João Barrento:

Psalm

2

Wie eitel alles ist.

Wälze eine Stadt heran,

erhebe dich aus dem Staub dieser Stadt,

übernimm ein Amt

und verstelle dich,

um der Blossstellung zu entgehen.

Löse die Versprechen ein

vor einem blindem Spiegel in der Luft,

vor einer verschlossenen Tür im Wind.

Unbegangen sind die Wege auf der Steilwand des Himmels.

O Tempo Aprazado, Ingeborg Bachmann, edição bilingue, Assírio & Alvim, Gato Maltês 28, Lisboa, 1992.

Comprem!

A.H.

--------- «(.)(.)» ---------

§ 5. Playmate absoluta do momento III – Lucrécia Bórgia

Lucrécia Bórgia

--------- «(.)(.)» ---------

§ 6. A Explicação das Pássaras, por A.H.

“E, finalmente, amor, faltou-nos o talento

para sermos velhos sem nos tornarmos adultos

e quanto mais o tempo nos corteja, mais...

oh, meu amor, meu maravilhoso amor,

ainda te amo, sabes? Amo-te.”

De uma qualquer canção talvez não inteiramente desconhecida, regressavam-lhe naquele momento as primeiras palavras, os primeiros pensamentos semimudos, sons abafados como por nuvens afastadas, teimava em não abrir os olhos, uma porta a fechar devagarinho, cuidadoso depois de uma curta insónia, o tranquilizador adeus sem mais palavras, habitual. Depois outro tema musical, angélico ou infernal desta vez, mas que a devolvia sempre ao fundo sem sobressaltos. Voltou a adormecer.

Acordou cheia de sede, correu de olhos fechados as cortinas para afastar o dia ou a tarde e mergulhou avidamente, já na cozinha meio desarrumada, numa tónica carregada de cubos de gelo e do sumo de duas limas frescas na dose exacta. Após o primeiro golo, fez uma careta de satisfação e deu um estalido com a língua ou o palato. Estava vestida ainda, meio em desalinho, naturalmente, depois de outra noite no sofá onde pelos vistos acabara por adormecer, apenas os olhos lhe escapavam do outro lado do centro do espelho da sala, baixando a cabeça com os cotovelos apoiados no móvel de parede, tudo o resto parecia estar na silenciosa desordem habitual. Procurava os olhos, uma espécie de tentativas falhadas de circunferências a negro de lápis de pintar os olhos, do lado de fora daquele verde triste.

A mazela a reaparecer por debaixo da máscara, o esquecimento mais branco da noite anterior.

Uma folha de papel sobre a mesa mesmo ao lado, reparou, como se não a esperasse já, como sempre, como desde a primeira noite. Não sabe como, conseguiu fazer com que uma chávena de café acabada de fazer lhe parasse tremulamente nas mãos enquanto adiava a leitura daquelas letrinhas minúsculas com que ele habitualmente obviava mais uma despedida.

Quantas vezes uma tentativa de poema, uma observação na noite desperta acompanhando-lhe os sonos. Procurou na carteira o primeiro prozac do dia, ou manhã ainda?, e engoliu-o indiferente enquanto se dirigia para o quarto de banho. Despiu-se sem grande dificuldade e sentou-se de papel na mão, incrédula, ainda não completamente acordada da noite nem por isso muito prolongada, tanto quanto conseguia lembrar-se. De novo a sede. Pousou na pequena mesa ao lado da banheira a chávena de café e as palavras de B., abriu a torneira de água quente até escaldar a ponta dos dedos, três ou quatro gotas de moschus puro. Voltou da cozinha com o copo de tónica e gelo. Sentou-se já nua no cadeirão de verga e acendeu um cigarro antes de se atrever a ouvi-lo nas poucas palavras que lhe beijara desta vez.

Foi a última vez que o vi sorrir. Ontem. Pensou.

...

--------- «(.)(.)» ---------

§ 7. Myslowitz-Braunschweig-Marselha (História de um fumador de haxixe), (I) por Walter Benjamin

Esta história não é minha. Prefiro não me pronunciar quanto a ser ou não o pintor Eduard Scherlinger, que vi pela primeira e pela última vez na tarde em que a contava, um grande narrador; pois nesta época de plagiadores há sempre um ouvinte propenso a atribuir a alguém uma história de que se acaba de anunciar a fiel repetição. O facto é que a ouvi certa tarde num dos poucos lugares clássicos que Berlim ainda tem para oferecer a contadores e ouvidores de histórias: Lutter & Wegener.

Sabia bem estarmos sentados à mesa redonda da nossa pequena sociedade. A conversa, porém, há muito tinha morrido, apenas se mantendo, mortiça e abafada, em grupos de duas ou três pessoas sem que uns chamassem a atenção dos outros. No meio de uma questão que nunca cheguei a saber qual fosse, o meu amigo, o filósofo Ernst Bloch, deixou cair um comentário: dizia ele que toda a gente já esteve pelo menos uma vez na vida à beira de se tornar milionário. Houve risos. A frase foi tomada como um dos seus paradoxos. Todavia, seguiu-se algo de estranho. Quanto mais discutíamos esta afirmação, mais ela nos prendia, nos ocupava, até que, um após outro, acabámos a reflectir em que momento das nossas vidas havíamos estado mais perto de deitar a mão a esses milhões. Entre as histórias que então vieram a lume, uma das mais curiosas foi a do já desaparecido Scherlinger que tentarei contar com as suas próprias palavras.

Começou assim:

Como, por morte de meu pai, me chegou às mãos uma fortuna nada pequena, antecipei a minha viagem a França. Antes de tudo, sentia-me feliz por, ainda antes de fazer trinta anos, ir conhecer Marselha, a pátria de Monticelli, a quem a minha arte tanto devia, para não falar de tantas outras coisas de interesse na cidade. Depositei a herança num pequeno banco privado que durante anos tinha aconselhado satisfatoriamente o meu pai. O seu jovem director, pessoa com quem mantinha, senão uma grande amizade, pelo menos excelentes relações, comprometeu-se a dedicar particular atenção ao meu depósito durante a minha longa ausência, bem como a contactar-me de imediato, caso surgisse uma boa possibilidade de investimento.

- Basta deixar-nos uma procuração – concluiu.

Olhei-o sem compreender.

- Podemos também executar ordens por via telegráfica, mas temos de nos prevenir contra mal-entendidos – esclareceu. Imagina que te enviamos um telegrama e este cai nas mãos erradas. Obviamos a este caso combinando um nome secreto que tu utilizarás nas tuas ordens telegráficas em vez do verdadeiro.

Compreendi, mas fiquei por momentos perplexo. Não se muda assim de nome como quem muda de camisa. Nomes, são aos milhares. A ideia de que qualquer um serve entrava a escolha e torna ainda mais aguda a sensação – primeiro oculta, depois pouco perceptível – de ser inevitável mas difícil de seguir. Como um jogador de xadrez que se tivesse se tivesse retraído e preferisse deixar tudo como está mas, chegada a sua vez, opta por avançar uma peça, eu disse:

- Braunschweiger.

Não conhecia ninguém com esse nome, nem sequer a cidade cujos naturais designa.

Por volta do meio-dia de um asfixiante dia de Junho, depois de quase quatro semanas de repouso em Paris, desembarquei na Gare Saint-Louis, em Marselha. Os amigos tinham-me recomendado o Hotel Regina, perto do porto. Tinha muito tempo para ir lá registar-me e até ver se o candeeiro da mesa-de-cabeceira e as torneiras funcionavam. Pus-me a caminho. Tratando-se da minha primeira visita à cidade, era necessário seguir as minhas velhas normas de viagem: ao contrário da maioria dos viajantes que, mal chegam, logo se dirigem ao centro de uma cidade estrangeira, vou primeiro conhecer os arredores, os subúrbios. Em breve verifiquei a validade deste princípio. Nunca uma primeira hora me tinha sido tão compensadora como esta passada entre o molhe, as docas, os armazéns e os bairros pobres, arruinado refúgio da miséria. Os bairros de cintura da cidade são o seu lado incaracterístico, a arena onde ininterruptamente se travam batalhas decisivas entre a cidade e o campo. E em lado algum são mais encarniçadas essas lutas do que entre Marselha e a Provença rural. É a grande luta entre postes telegráficos e ágaves, entre o arame farpado e os espinhos das palmeiras, entre as espessas colunas de vapor pestilento e os frondosos e recatados bosques de plátanos, entre as longas escadas e as imponentes colinas. A comprida Rue de Lyon é como que um rastilho de pólvora que Marselha estendeu até ao campo para rebentar com ele em Saint-Lazare, Sain-Antoine, Arenc, Septèmes e deixá-lo juncado de invólucros de granada, com a espécie de marcas e nomes: Alimentation Moderne, Rue de Jamaïque, Comptoir de la Limite, Savon Abat-jour, Minoterie de la Campagne, Bar du Gaz, Bar Facultatif. A cobrir tudo, a camada de pó que aqui é feita de salitre, cal e mica. Prosseguindo por fora dos longos cais a que só os grandes transatlânticos atracam, sob os raios ardentes de um sol quase a pôr-se por entre as ruínas dos alicerces que, à esquerda, assinalam a cidade velha e as colinas e pedreiras nuas à direita, chega-se ao Pont Transbordeur que fecha o antigo porto, o quadrado que desde o tempo dos Fenícios mantém, como uma praça forte, o mar à distância.

Prossegui, solitário, o meu caminho até aos bairros mais populosos, pois senti-me arrastado pelo vaivém constante dos marinheiros em dia de folga, dos trabalhadores portuários de regresso ao lar, donas de casa a passear, rodeadas de crianças, percorrendo cafés e lojas para irem perder-se nas transversais, pois só alguns oficiais de marinha e flaneurs continuavam até à rua principal, a rua do comércio, da finança e dos turistas: La Cannabière. Em todas as lojas, de uma ponta à outra do porto, expunham-se montanhas de “souvenirs”. Forças sísmicas tinham conseguido congregar uma amálgama de vidraria, calcário e conchas e esmalte transformados em tinteiros, pulverizadores, âncoras, termómetros de mercúrio e sereiazinhas. Parecia-me que uma pressão de milhares de atmosferas comprimia e empilhava e dobrava estas representações do mundo, a mesma força com que as mãos rudes da gente do mar agarram as coxas e os seios das mulheres depois de uma longa viagem; e parecia-me a volúpia com que o interior de veludo vermelho ou azul se destaca no meio das pedrarias das caixinhas de conchas, para costura ou jóias, a mesma com que os moços festejam o dia de receber.

canabis

Imerso nestes pensamentos, fui deixando para trás La Cannabière; quase sem dar por isso, passei pelas janelas gradeadas do Cours Puget e dei comigo sob as árvores da Allée de Meilhan. E então o acaso – que sempre guia os meus primeiros passos numa cidade – levou-me à Passage de Lorette, o pequeno pátio de acesso à morgue da cidade onde alguns homens e mulheres assistem, sonolentos, ao que parece ser o mundo inteiro transformado numa tarde de Domingo. Apoderou-se de mim essa mesma tristeza que ainda hoje prezo na luz dos quadros de Monticelli. Creio que, em momentos destes, o forasteiro que por eles passa acede a algo normalmente reservado aos habitantes de uma cidade. Sendo a infância a fonte da melancolia, para se entender a tristeza que emana das cidades buliçosas e animadas é preciso ter crescido nelas.

Daria – continuou Scherlinger, sorrindo – uma bonita pincelada romântica descrever agora como consegui o haxixe numa duvidosa taberna do porto pela mão de um árabe, fogueiro a bordo de um navio ou talvez estivador no cais. Mas não posso permitir-me o artifício, pois talvez eu fosse mais esse árabe do que o forasteiro cujo caminho ia dar à taberna. Na realidade, levo sempre haxixe nas minhas viagens.

Não creio que, chegado ao meu quarto, por volta das sete, fosse o desejo subjacente de mitigar a minha tristeza o que me levou a ir ter com o haxixe. Foi muito mais a intenção de me abandonar à mão mágica com que a cidade mansamente me agarrara pela nuca. Entreguei-me ao veneno, repito, não à maneira de um principiante; mas, fosse a quase permanente saudade deprimente da minha terra, as más companhias ou os lugares pouco recomendáveis, nunca até então me sentira bem-vindo no ambiente dos iniciados, que conhecia perfeitamente dos seus testemunhos, desde Os Paraísos Artificiais de Baudelaire até O Lobo das Estepes de Hesse. Estendi-me na cama, li e fumei. Na minha frente, para além da janela, uma dessas ruas sombrias e estreitas do bairro do porto que parecem golpes de faca no corpo da cidade. Obtive então a certeza absoluta de que naquela cidade de centenas de milhar de habitantes onde ninguém me conhecia podia entregar-me ao meu devaneio sem ser incomodado. Mas o efeito tardava a surgir. Já tinham passado três quartos de hora e eu começara a desconfiar da qualidade da droga. Tê-la-ia eu guardado durante demasiado tempo? De repente, uma pancada forte na minha porta. Nada seria mais incompreensível. Mortalmente assustado, não fiz o menor esforço para ir abrir, apenas indaguei o que era, sem sequer mudar de posição.

- Um cavalheiro que deseja falar-lhe – disse o criado.

- Mande entrar – respondi.

Faltou-me presença de espírito, ou coragem, para perguntar o nome. Deixei-me ficar recostado contra a cabeceira da cama, com o coração a bater forte, olhos postos na porta entreaberta até que nela se recortou uma farda. O “cavalheiro” era um boletineiro. “Recomendamos compra 1000 Royal Dutch Sexta-feira primeira emissão. Telegrafe resposta.”

Vi as horas. Eram oito. Um telegrama urgente chegaria ao meu banco em Berlim no dia seguinte, o mais tardar. Despedi o boletineiro com uma gorjeta. Comecei a sentir-me alternadamente inquieto e descontente. Inquieto, por me vir cair em cima um negócio, uma responsabilidade, logo naquele momento; descontente, pelo tempo que demorava a sentir os efeitos. A melhor coisa a fazer pareceu-me ir imediatamente aos correios que sabia estarem abertos, para telegramas, até à meia-noite. Estava fora de dúvida aceitar a proposta que o meu homem de confiança me fazia com tanta certeza. No entanto, preocupou-me a possibilidade de, se esperasse pelo efeito do haxixe, esquecer o código convencionado. O melhor era, portanto, não perder tempo.

(...)

--------- «(.)(.)» ---------

§ 8. De Catástrofe em Catástrofe, (3) final da entrevista exclusiva a Thomas Bernhard, sem kind permission da Quimera.

De Catástrofe em Catástrofe (3)

- Nos seus livros, salvo raras excepções, o senhor não tem uma imagem muito favorável da mulher. É um fiel reflexo da sua experiência pessoal?

- Só posso dizer que, desde há um quarto de século, que me relaciono exclusivamente com mulheres. Não suporto os homens, nem as conversas de homens. Põem-me doido. Os homens falam sempre do mesmo: da sua profissão ou de mulheres. É impossível ouvir algo de original da boca dos homens. As reuniões de homens são-me insuportáveis. Prefiro a tagarelice das mulheres. Para mim, as únicas relações proveitosas foram com mulheres. Depois de meu avô, aprendi tudo com as mulheres. Não creio ter aprendido nada com os homens. Os homens sempre me puseram de mau humor. É curioso. Depois de meu avô, acabou-se. Nem mais um homem. Sempre procurei protecção e salvação entre as mulheres, que também se mostraram superiores a mim em muitas coisas. E, além disso, sabem deixar-me em paz. Eu posso trabalhar rodeado de mulheres. Em compensação, seria totalmente incapaz de produzir alguma coisa num meio de homens.

- Após a morte da companheira da sua vida, existe alguém de quem o senhor não pode prescindir?

- Não, poderia rodear-me de centenas de pessoas, dançar em mil bodas, mas não imagino nada pior. Há pouco sonhei que o ser que perdi, regressava. Disse-lhe: «o tempo que não estiveste aqui foi o mais horrível». Como se tivesse sido só um intervalo e os mortos agora continuassem a viver comigo. Foi algo tão forte, irrepetível. Já não é possível. Agora situo-me no ponto de vista do espectador, num ângulo muito fechado a partir do qual observo o mundo. Ponto.

- Acredita na possibilidade de outra forma de existência depois da morte?

- Não. Graças a Deus não. A vida é maravilhosa, mas o mais maravilhoso é pensar que tem um fim. Este é o melhor consolo que guardo na manga. Mas tenho muita vontade de viver. Sempre tive, salvo nos momentos em que acariciei a ideia do suicídio. Aconteceu-me aos dezanove anos, outra vez aos vinte e seis com muita força e outra ainda aos quarenta. Agora, no entanto, tenho vontade de viver. Quando se viu alguém que está a morrer, agarrar-se com todas as suas forças à vida, compreende-se isto.

O mais extraordinário que me aconteceu na vida foi ter na mão daquele ser a minha mão, sentir o seu pulso, notar que latejava mais devagar, notar outro latejo mais lento ainda, e acabou-se. É tão inacreditável. Quando ainda tens a sua mão entre as tuas, entra o enfermeiro com a etiqueta numerada para o cadáver. A enfermeira volta a deitá-la, dizendo: «Volte um pouco mais tarde». A seguir, voltamos a enfrentar a vida. Levantamo-nos sem fazer ruído, recolhemos as coisas; entretanto já o enfermeiro volta e põe a etiqueta numerada no dedo grande do pé do cadáver. Acabas de esvaziar a gavetinha da mesa de cabeceira e a enfermeira diz: «Também tem de levar o iogurte». Lá fora crocitam os corvos. Como numa obra de teatro.

Então surge a má consciência. Os mortos deixam-nos com um imenso sentimento de culpa.

Sinto-me incapaz de regressar aos sítios onde estive com ela, onde escrevi os meus livros. Escrevi todos os meus livros em lugares diferentes: em Viena, em Bruxelas, em qualquer lugar da Jugoslávia, na Polónia. Em sentido estrito, também nunca tive uma mesa de escrever. Se me acontecia escrever, era-me indiferente onde o fazia. Até escrevi submerso no máximo ruído. Nada me incomodava. Nem o ruído de uma grua, nem os gritos da multidão, nem a chiadeira de um eléctrico, nem uma lavandaria ou um matadouro debaixo do meu apartamento. Sempre gostei de trabalhar em países onde não entendo o idioma. É um estímulo incrível.

Sentia-me perfeitamente em minha casa no meio da estranheza mais absoluta. Para mim, o ideal era alojarmo-nos num hotel; e enquanto a minha amiga passeava durante horas, eu podia trabalhar. Muitas vezes, só nos víamos durante as refeições. Ver-me disposto a trabalhar enchia-a de felicidade. Ficávamos com frequência cinco meses, ou mais, num país. Eram os momentos culminantes. Muitas vezes, quando se escreve, tem-se uma sensação maravilhosamente bela. Se, além disso, a conseguimos partilhar com alguém que sabe apreciá-la e que sabe deixar-nos em paz, é perfeito. Nunca tive melhor crítico que ela. Não tinha nada que ver com as tontarias da crítica oficial que não aprofunda. Esta mulher conseguia fazer sempre uma crítica forte, positiva, que me era útil. Ela conhecia-me a fundo. Com todos os meus erros. Sinto-lhe a falta.

Continuo a gostar de estar na nossa casa de Viena. Ali encontro-me protegido, provavelmente porque vivemos ali muitos anos juntos. É o único ninho que resta de toda a nossa vida em comum. O cemitério também não está longe.

É uma grande vantagem ter vivido isto uma vez na vida. As coisas depois já não nos afectam. Deixamos de interessar-nos pelo êxito ou pelo fracasso, pelo teatro ou pelos encenadores, pelos redactores ou pelos críticos. Na realidade, já nada nos importa. A única coisa importante é ter ainda dinheiro no banco para poder continuar a viver. De resto, a minha ambição já não era o que tinha sido, mas com a sua morte também terminou. Nada nos comove. Continuamos a desfrutar com os filósofos antigos, com alguns aforismos. É parecido com refugiarmo-nos na música: durante algumas horas podemos chegar a ter um excelente humor. Ainda tenho alguns planos: antes tinha quatro ou cinco, agora só me restam dois ou três. Mas não são imprescindíveis. Nem eu, nem o mundo os estamos a reclamar. Se tiver vontade ainda farei algo, se não tiver, ou me faltarem as forças, acabou-se. Que mais importa o que eu escreva; afinal de contas são sempre catástrofes. Isto é o deprimente do destino do escritor: nunca conseguimos passar para a folha o que pensámos ou imaginámos; a maior parte perde-se durante a passagem. Aquilo que conseguimos plasmar não é mais do que um pálido e ridículo reflexo do que tínhamos imaginado. Isto é o que mais deprime um autor como eu. No fundo, não podemos comunicar. Ainda ninguém o conseguiu. Em alemão muito menos; é uma língua entorpecida e tosca, no fundo horrível. É uma língua espantosa que mata tudo o que é ligeiro e maravilhoso. A única coisa que se pode fazer, é sublimá-la com o ritmo, conferindo-lhe musicalidade. Aquilo que escrevo nunca corresponde ao que imaginei. Os livros deprimem menos, porque imaginamos que o leitor coloca mais fantasia e, na melhor das hipóteses, consegue que o texto ganhe vida. Pelo contrário, no palco, no teatro, a única coisa que se ergue é o pano. Só ficam os actores que, durante meses e meses, sofreram até à noite da estreia. Eles deveriam representar as personagens que imaginámos. Mas não conseguem. Estas personagens que na minha mente tudo podiam, de repente são compostas de carne, ossos e água. São toscas. Eu tinha concebido a obra como algo de grandioso, de poético; mas os actores não passam de intérpretes profissionais, uns tradutores. Uma tradução pouco tem que ver com o original. Pela mesma ordem de ideias, a representação de uma obra no palco, pouco tem que ver com o que passou pela cabeça do autor. Os cenários que, dizem, ser uma representação do mundo, para mim, não passaram disso, cenários; uns cenários que me destruíram tudo. O teatro maltrata tudo. É sempre uma catástrofe.

- No entanto, continua a escrever, tanto livros como obras dramáticas. De catástrofe em catástrofe?

- Sim.

(1987, tradução de A.H.)

a cave de bernhard

--------- «(.)(.)» ---------

§ 9. De Saída: Número 4 em preparação...

<< Home